剛解隔離兩個多星期、居家健康管理結束才沒幾天,他已經迫不及待來看門診了……

「醫師,我前陣子確診被隔離兩週,後面幾天開始吸不到氣、心悸、手抖,覺得自己好像快死掉了。想說會不會是悶太久了,忍耐幾天,等回家就好。可是回家後又發作了2次,看醫師也說心臟、肺都沒問題,這會不會是人家說的『新冠肺炎後遺症』啊?」

美國醫學研究發現,約四分之一的人出現新症狀而去看醫生。這些新症狀包括有:神經與肌肉相關疼痛、呼吸喘、身體或精神上的疲勞、記憶變差、注意力不集中等。另外,也有一些人出現憂鬱、焦慮和睡眠障礙等。

《自然醫學(Nature medicine)》期刊統計也發現,30~40%的病人會產生後遺症,有許多人感到腦力衰退(認知功能衰退)、焦慮、憂鬱以及睡眠障礙。

推薦閱讀:康健記者醫聊站Podcast》新冠肺炎病人康復後,可能的後遺症有哪些?

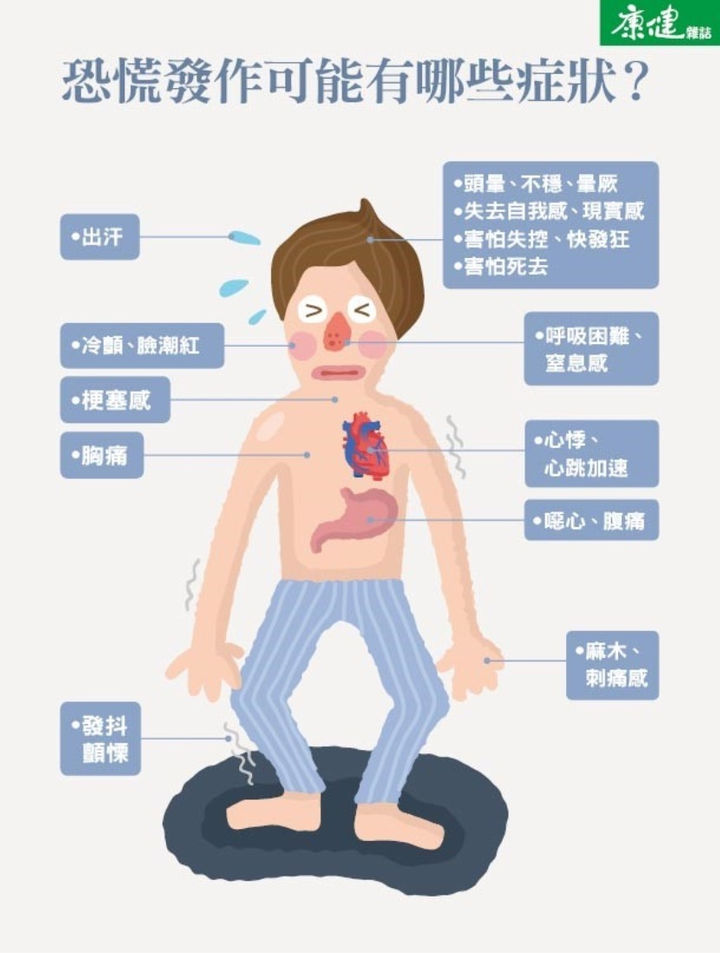

「新冠肺炎可能引發許多後遺症」諸如此類訊息不斷出現在媒體,弄得人心惶惶,難怪最近有好幾個病人因為有類似症狀而急著求醫。其實,上述病人遇到的是典型的「恐慌發作」。只要突然發生強烈的害怕與不適,並出現下圖4項以上症狀,10分鐘內達到最嚴重的程度,就有可能是恐慌發作。

(圖片來源 / 康健雜誌)

恐慌症的診斷並不難,但很多非精神專科醫師往往只重視心臟問題,心臟檢查正常後就跟病人說沒問題,頂多開些鎮靜劑給病人發作時吃。現在所謂的「新冠肺炎後遺症」說法甚囂塵上,讓這位病人不僅深受恐慌發作所苦,終日活在恐慌再現的害怕裡,甚且還要額外擔心自己雖從新冠肺炎復原,又將長期受後遺症所累。

事實上,像研究中出現的腦力衰退、焦慮、心悸、呼吸困難,以及睡眠障礙,這些都是典型的焦慮症狀,經常出現在廣泛性焦慮症病人的身上。

廣泛性焦慮症的診斷標準,除了無法控制的擔心、焦慮之外,還要在下列症狀中符合3項:

推薦閱讀:罹患「廣泛性焦慮症」卻不自知!出現這些症狀可能是警訊

值得一提的是,針對焦慮引起的生理反應,像心悸、呼吸不順、腸胃問題等,並未被列入診斷準則,但卻極為常見。

(圖片來源 / Pexels)

精神醫學界開始關注廣泛性焦慮症的時間並不長,其他科醫師也是在近幾年開始有這方面的概念,在醫學教育中可能連基本介紹都仍然缺乏。像「新冠肺炎後遺症」的幾個大型研究,都忽略了一個可能性,其實大多數並不是後遺症,而是因為治療跟隔離的過程太驚恐,誘發了恐慌與焦慮症狀,尤其是對於有「焦慮體質」,也就是俗稱的「厚操煩、易緊張」的人而言。

「後遺症」跟「誘發焦慮疾患的發作或復發」是完全不同的兩件事,所謂「後遺症」,強調的是病毒感染後導致身體損傷,造成長期問題,具備了「不可逆性」,也就是說「難以完全復原」。像台灣最新的話題新聞是一名67歲男性,因新冠病毒侵襲大腦血管造成血栓,引起記憶力喪失,這樣的狀況往往很難復原。大腦受損跟其後遺症在病毒感染其實不該算是「新」聞,像腮腺炎、麻疹也都可能侵犯腦部,造成失智或認知功能的喪失,只是都屬於極罕見的後遺症。

(圖片來源 / Pexels)

臨床上,「焦慮體質」的人經常在生活負面事件後出現焦慮、恐慌、強迫症狀,或社交焦慮(害怕出門或人際接觸),尤其持續要面對壓力或負面情緒。像是家裡遭小偷、動完一個小手術,都可能造成「焦慮體質」的人半年以上的失眠、緊張、失眠,甚至憂鬱。

無論是恐慌症、廣泛性焦慮症其實都可以好好治療,血清素再回收抑制劑類的藥物可調整焦慮跟恐慌中樞,配合認知行為治療、放鬆練習,能有效降低症狀嚴重度跟頻率。經過2~3個月有效治療後,症狀可以完全消失,之後就能減藥與停藥。

只不過,若未經適當治療,光吃鎮靜劑、安眠藥不僅可能造藥物依賴的問題,藥有可能愈吃愈多,症狀也可能愈來愈嚴重,這是因為焦慮、恐慌中樞的異常並沒有得到有效的治療。所以對於新冠肺炎確診者,或因為隔離而焦慮失眠的人,如果你的恐慌、焦慮症狀持續超過2週不見減輕,與其認為是「新冠肺炎後遺症」,不如立刻尋求精神科醫師的診斷與協助。

<本專欄反映專家意見,不代表本社立場>

責任編輯:劉妤葶